Feb 19, 2012 | Laboratoire en

Ground scars, threads between two dizziness or dust web between two « crossings » creates an original dialogue between the conquest of the mountain landscape by walking, and the progression of the words, memory and ideas.

Four writers, Pascal Amel, Jacques Darras, Jacques Lacarrière and Hervé Planquois together with the photographer Maryvonne Arnaud, associate their looks and confront their perceptions of the same territory, the Étançons valley at the bottom of the south face of the Meije

« crossings» is a true new experiment in the artistic logic of Laboratoire, usually rooted in urban contexts, since it is here a natural site, particularly imposing, where there’s almost no human-beings

Both the images and the words that compose this installation running along a path create a contemporary imaginary of the high mountains.

ORIGINAL TEXT BY JACQUES LACARRIÈRE

Cicatrices du sol, fils entre deux vertiges ou toiles de poussière entre deux horizons ?

Tracés par les milliers de pas des cheminants, ils sont voies d’aventure et réseaux de patience, miroirs et sceaux de nos efforts. Et sur chacun de leurs versants on peut lire partout l’ubac de nos fatigues.

Cheminer, ici, c’est ascendre. Côtoyer les nuages et surprendre le ciel en son intimité. Devenir voyeur d’azur et d’infini.

Au bout de ce chemin des cimes, je lis cette inscription : pèlerin des nuages, ici commence l’oratoire des vents.

Pérégriner : le plus beau verbe pour dire jadis le sens et le but du voyage. Pérégrin : le plus beau mot d’antan pour dire l’oblat et le pratiquant des chemins. Pèlerin : son double d’aujourd’hui, son frère en cimes et en vertiges.

Au terme de la montée, soudain et comme inattendu : le ciel. Pour lui, les monts s’écartent, les vallées s’incurvent, l’horizon se déploie. Et quel plaisir de sentir et savoir que là-haut, tout à l’heure, le ciel vous donnera audience. À condition que tout soit clair. En lui et surtout en vous.

Grandiose. Mot risqué, insolent mais qui veut dire au fond : oser ce qui est grand. Ici, la montagne a osé. À nous aussi, d’oser être grand, être haut. De nous mettre, le temps d’un essor, à l’école des aigles. D’apprendre comme eux à glatir dans l’azur. Glatir, la seule façon ici de parler aux montagnes.

Pierres amoncelées. Pierres éparpillées. La Terre elle-même jadis a dû choisir : rassembler ses enfants ou bien les disperser aux quatre vents. Enfants des quatre vents, les pierres des montagnes.

Sous la houle figée des versants, chaque pierre est balise immobile, écume pétrifiée de la mémoire des glaces.

Ayons toujours en vue l’humilité des pierres. Lourdes ou légères, denses ou friables, elles demeurent indifférentes aux joies, insensibles aux remords, étrangères à tout ressentiment. C’est pour cela qu’elles font partout cortège aux pentes comme aux gouffres, aux chemins comme aux cimes, aux neiges comme aux vents. Elles sont parures des solitudes et parements des altitudes. Demeurer où le sort les a jetées ou rejetées et résister au temps est leur unique but. Ayons toujours en vue la patience des pierres.

À la croisée des vents, il convient d’édifier pierre à pierre son havre et sa maison de certitude.

Cairns : bouées de pierre disposées tout au long des chemins d’éclairs et d’orages pour orienter et pour aider les naufragés de l’altitude.

Une à une, sur le socle nu des saisons, ces pierres déposées, distillées par le ciel, comme les stalactites de l’azur.

Je suis seuil et je suis chemin.

Je suis pierre qui dit l’horizon.

Je suis l’enclos des pas nomades.

Je suis paume où se lisent les lignes de l’ailleurs.

Trop loin. Trop lourd. Trop immobile. Roc ancré dans le sol, le sol inéluctable après les lendemains d’ivresse immaculée. Dépôt ou résidu d’un vertige glaciaire ? Débris ou déchet porté, emporté, transporté dans l’anonymat des moraines, et déporté dans les enclos du vent ?

Depuis des millions d’années, je gis. Orphelin du froid.

Lentes reptations des glaces qui avancent, oppressent puis se retirent. Et qui m’ont laissé là, témoin de leurs élans, de leurs désirs inaboutis.

Témoin aussi des griffes et des serres du vent : ces gerçures, cassures, vergetures, ces lézardes sur la peau fossile du temps.

Et maintenant, devenu nuit, livré aux ecchymoses des saisons, aux fantaisies du vent, aux érosions du temps, qui me délivrera du châtiment d’être immobile ? Qui me restituera la douceur erratique ?

Jacques Lacarrière

Feb 19, 2012 | Laboratoire en

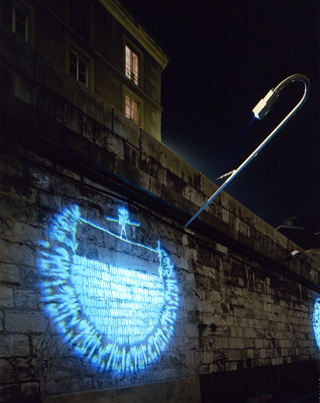

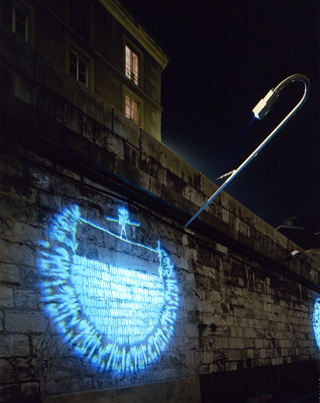

At nightfall, the quays along the Isère River, in the historical heart of Grenoble, open to the world. Fragile and impalpable images, simply made up of shadows and lights, drift along the stream, like a vast frieze underlining the town.

These images have crossed the world to get here. They have been specially created – on a canvas designed by Philippe Mouillon – by artists living around the world, in Egypt or Canada, in Brazil or Japan

Once in Grenoble, the original images are integrated in an experimental technologic prototype designed on Gaz Electricité de Grenoble’s initiative in collaboration with Philips-lighting. They are blown-up on the retaining wall of the quays by a discreet network of optical fibres.

This installation allows the town to live a new and dreamlike life at night. They forgotten quays, exhausted by the intensive traffic, become a place of walk and harmony.

Drawing by Lu Sheng Zhong

Drawing by Rachid Koraichi

Drawing by Rekha Rodwittiya

TEXT BY JACQUES LACARRIÈRE

What is the use of a river? What is the use of a river? The question is hardly ever asked. As for the sky and the earth its existence goes without saying. For a long time rivers have been viewed as a source of drinkable water, a free waterway moving downstream from town to town to reach the sea, as a reservoir of fish one may catch and water fowls one may hunt. Such are the folk tales, the human history of the river at the time of horse-drawn barges and of punts and craft. But rivers have other uses, more for games and less for work, to swim and dive and probe its intimate depths, to sunbathe on their small sand islands, to dream on their banks, imagine their estuaries, the seas into which they flow and the distant Polynesias.

But Heraclites says : “The river is always a Here and a There.” Somewhere else, but also a language, the speech of riverbanks, friendly waters, mud islets, streams, deltas. This language puzzled me, this grammar of swirls and streams either slow or madly swift, waters running from different places.If streams lose their names as soon as they meet a river this doesn’t mean they also lose their distinctive water, I mean the very nature, the density, the singular personality of their water. This is the reason why every river has a history, almost an epic, a long run tale, an aquatic story. When it springs forth it is often but a trickle without a name, without a fate. But as soon as it asserts itself, carries on, digs its way into the incline of the slopes and is framed by the scenery, then it takes on a name, its own name, it can say “I”. But fast enough, while it flows down, others will join him, mingle their waters with his, and the river “I” will lose his identity and say “We” instead. And when this “We” reaches his end and is united with the sea, merges into the vastness of the ocean, he will then lose both his “I” and his “We” and become “All”. Surely there is, in the depths of the Atlantic, rivulets of water still tasting of the Loire, but soon absorbed, drowned into the cosmic taste of the sea, this taste of universal salt.

A river is made up of a thousand different sources and his riches and his reason for being and flowing is the interblending of its waters.

Every river is half breed and interbred. And I no longer want to be told about Roots! I well know the trees. I have grown and matured in their branches, but trees can tell us nothing other than their native soil. They know nothing of the whole world. The whole world can only be taught by rivers on this earth and by migratory birds in the sky.

Rivers are migrating waters, messengers of the universal.

Jacques Lacarrière

Feb 19, 2012 | Laboratoire en

Moods of the world takes place in 1993 on an avenue of Echirolles, an ordinary French suburb. The site is painfully trite, but perfectly symbolic of a certain contemporary urbanity: continuous flows of cars, anachronistic pedestrian presence, dislocated juxtaposition of buildings, landscaped sham…!

Far from denying this reality, Philippe Mouillon seizes upon this territory and turns it upside down: he pitches up 30 road billboards in a line on the central-reservation of the avenue; next he sets up 30 mobile workmen’s huts, left and right of the traffic lanes; last he locates 30 geostationary radio satellites, somewhere in the infinity of the sky. He then asks 25 writers from all over the world to work on this project. Most of them belong to the populations who have been rushed and knocked, and crammed into those suburb blocks. The stage is set, « Moods of the world » can start!

He then associates 25 writers from all over the world to work on this project. Most of them belong to the populations who have been rushed and knocked, and crammed into those suburb blocks.

They are above all original and powerful voices. Nicole de Pontcharra, a poet herself, chose and coordinated the authors: Abdellatif Laabi, Sony Labou Tansi, Kangni Alemdjrodo, Tahar Bekri , Zeljka Corak, Florent Couao-Zotti, Gerty Dambury, Demosthenes Davvettas, Natacha de Pontcharra, Xavier Galmiche, Nedim Gürsel, Jacques Lacarriere, Koulsi Lamco, Eduardo Manet, Luis Mizòn, Wajdi Mouawad, Biram Ndeck Ndiaye, Jean Luc Raharimanana, Michèle Rakotoson, Eugène Savitzkaya, José Augusto Seabra, Leïla Sebbar, Kiflé Sélassié, André Velter and Marcel Zang.

Each writer is asked to communicate his mood everyday by fax- not an objective newspaper column nor a geostrategic analysis – nut his own intimate experience of the world, his anger, his imperatives, his love, his mood!

Texts are coming in waves from Algiers, Istanbul or Dakar, – a few words or a few lines – and are immediately keyboarded on computer and enlarged into posters of 4 X 3 meters, and then glued on road billboards…

But « Moods of the world » is also made up of the flavour of the voices and languages from all over the world, captured from the satellites by various frequencies loaded with the prints of the different time zones that give men’s lives their rhythms. This symphony is captured and amplified, then broadcast in each mobile workman’s hut on the road, changing them all into strange urban juke-boxes in which you can listen to a planetary vocal polyphony.

One is challenged by the excessive density of the event, one’s curiosity is startled. The texts being so monumental and sometimes developed on ten billboards in a row, one has to walk 500 meters to read through the whole text, and his physical approach to the meaning makes one uneasy.

« Moods of the world » has woven a critical original process of self-questioning, for the density of this urban contribution commands respect, and one feels somehow proud of belonging to the same places as his fellow countryman, his “idem” so to speak, and then he can’t resist questioning voices that come from further countries.

Each voice tells me, not the supposed objective reality of the happenings, as media do daily without challenging us, but it blends together the event with our very life and thus is communicated as the very essence of experience.

A genuine dialogue with my own experience of the world is thus made possible.

INTERVIEW WITH PHILIPPE MOUILLON

– Quelle est la genèse de l’humeur du monde ?

Philippe Mouillon : L’humeur du monde prend sa source dans une petite coupure de presse annonçant la mort de Tevfik Esenç, le dernier homme à parler Oubikhs, le 7 octobre 1992. Ce paysan caucasien avait été invité au Collège de France, il y a quelques années, par Georges Dumézil pour parler sa langue, l’une des plus difficiles au monde – elle comportait 82 consonnes que croisaient seulement trois voyelles! La langue Oubykh a perdu dans l’indifférence son ultime locuteur après un lent processus entamé il y a moins d’un siècle quand les Oubouchs arrivèrent dans l’empire ottoman, furent accueillis par les Tcherkesses, et se déshabituèrent peu à peu de leur propre langue.

– En quoi cette disparition vous semble-t-elle exemplaire?

Philippe Mouillon : En ce que des ruptures fondamentales ont lieu sans éveiller notre vigilance parce que l’échelle de temps à l’oeuvre échappe à notre durée de vie propre.”On ne prête jamais attention aux événements les plus importants”, écrit Milan Kundera dans le Livre du rire et de l’oubli. “On voit défiler les événements mais on ignore les raisons” précise Jean Luc Godard dans hélas pour moi.La mort du dernier homme à parler Oubikhs nous confronte à la disparition d’autres intelligences du monde que notre modernité méprise, ignore ou rejette. Elle est un indice parmi d’autres d’une mue nous arrachant d’une culture de sédentaire, d’une culture de paysans plurimillénaire et localisée au profit d’une culture de nomadisme planétaire.Nous nous arrachons, avec un sentiment de vertige, d’un paradigme rassurant mais partout en faillite, et transitons à tâtons vers un autre, encore bien opaque. Nos repères séculaires s’échappent. Où se joue aujourd’hui notre avenir ? Où devons-nous nous ancrer, nous relier, pour être nous-mêmes ? Que se joue de nous-mêmes à Sarajevo, Bruxelles, Tokyo, Tchernobyl, Alger…?Chacun ressent aujourd’hui, toutes classes sociales confondues, ce que les météorologues nomment “l’effet papillon”, combien un battement d’aile de papillon à la bourse de Tokyo, à Tchernobyl ou à Sarajevo peut avoir des conséquences majeures pour soi-même ici, dans sa montée d’escalier, conséquences sur lesquelles nous n’avons que peu ou pas de maîtrise. Notre destin semble nous échapper et ce sentiment d’impuissance peut produire ce repli frileux, cette crispation identitaire dont nous savons déjà le devenir potentiel tragique.Félix Guatarri écrivait quelques jours avant sa mort l’automne dernier: “Il y a dans cette chaosmose actuelle, des carrefours de possibles qui se profilent, y compris le pire qui peut advenir, le pire par rapport auquel nos imaginations sont défaillantes. Ce qui est peut-être là l’enjeu, c’est d’inventer des caisses de résonance, des chambres d’enregistrement, des agencements d’énonciations au moment où tous les interlocuteurs traditionnels semblent avoir le souffle coupé”.

– Comment répondre à cette opacité dont vous parlez ?

Philippe Mouillon : L’une des exigences de nos sociétés individualistes de marché, c’est que les expériences restent la propriété de chacun: “j’te raconte pas” disent les adolescents d’aujourd’hui à longueur d’année ce qui ne veut pas dire “je pourrais t’en parler pendant des heures” mais bien ce que les mots disent : nous sommes chaque jour plus pauvres en expérience communicable. Walter Benjamin dans un texte intitulé “expérience et pauvreté” repère cet appauvrissement de l’essence de l’expérience et tente de trouver un sens à l’art dans la mesure de cet appauvrissement. L’humeur du monde crée un rapport original à la filiation en invitant l’autre à raconter, se raconter, me raconter. Et l’autre, de lointain devenant prochain, et me racontant non pas l’en-soi des événements (ce que font les médias jour après jour sans nous concerner) mais en incorporant l’événement dans sa vie même pour me le communiquer comme sa propre expérience, dialogue avec ma propre expérience du monde et établit avec moi qui l’écoute un rapport de l’ordre de la filiation.

– Comment inscrivez-vous votre intervention dans la rue et pourquoi le faire dans ce site précis ?

Philippe Mouillon : L’humeur du monde prend sa place sur une vaste avenue d’Echirolles en banlieue de Grenoble, possédant tous les attributs du paysage périurbain : flux automobile continu, présence piétonne presque anachronique, voisinage disloqué de centres commerciaux et d’immeubles… En ce sens, le site est exemplaire d’une urbanité construite sur la négation de toute singularité. Ce constat fut pour moi déterminant, d’autant que la complicité fut immédiate avec l’équipe d’ingénierie urbaine et culturelle de cette ville, un ensemble d’individus remarquables qui ont acquis la conviction qu’une réponse platement matérielle ne résoudra pas les maux qui minent ces espaces. Ces non-lieux, en nous confrontant à la perte de tout repère connu, nous angoissent si fortement que nous leurs faisons endosser les parts d’ombre, d’innommable, d’indicible de la société. Loin de dissiper la vérité du lieu, de nous en distraire, de nier le vécu de sa population, l’humeur du monde tente d’en amplifier les traits singuliers, de s’ancrer dans le territoire et dans son histoire.

-Pourquoi parlez-vous de sculpture urbaine ?

Philippe Mouillon : L’humeur du monde compose un volume localisé, celui de l’avenue, dans lequel pénètre physiquement l’observateur en mouvement et un corpus illimité d’ondes radiophoniques réverbérées par une trentaine de satellites stationnant à quelques kilomètres de la surface terrestre, et un réseau d’individus singuliers inscrits territorialement sur les cinq continents. Le et est très important pour moi qui suis issu d’une culture occidentale du ou.

– Vous accumulez et articulez des temporalités multiples qui, paradoxalement, conjuguent intimité et éloignement, vitesse de la lumière et méditation?

Philippe Mouillon : Il me semble nécessaire d’ébranler notre expérience corporelle du temps et de l’espace. Nous vivons et conjuguons sans cesse des données transportées en temps réel du bout du monde et d’autres accumulées par 20 000 ans d’expériences locales. Fernand Braudel dans “L’identité de la France” explique que les zones géographiques d’utilisation de certains savoir-faire précis comme les couvertures de toits (qui sont là en ardoise, ici en tuile creuse…) révèlent les limites d’extension territoriale des armées romaines il y à 2 000 ans. Or, cet étirement démesuré, géologique, du temps coexiste avec une fragmentation extrême qu’étudie méthodiquement Paul Virilio lorsqu’il souligne qu’aujourd’hui ” la seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’atome de Césium 133 dans son état fondamental” mais je vous rassure, cette définition sera prochainement abandonnée puisque les recherches actuelles tentent de piéger le Césium à -273,15 degrés Celsius et en état d’apesanteur afin d’affiner cette précision par 1000 !

– Pouvez-vous nous décrire l’architecture acoustique de “L’Humeur du Monde” ?

Philippe Mouillon : De tous les continents sont captés et concentrés localement des sons et des mots. Les sons proviennent de fréquences radiophoniques plus ou moins lointaines, polyphonie planétaire relayée par des satellites géostationnaires sonorisant 30 abris mobiles de chantier comme d’étranges juke-box urbains. L’addition de ces fréquences différentes pour chaque abri, de ces langues multiples, de ces fuseaux horaires, de ces voix et de ces silences, génère un résultat acoustique variant selon l’emplacement du spectateur, sa vitesse de déplacement ou l’heure de son passage, mais variant aussi selon la mise en espace physique des abris de chantier, réinventée chaque matin.

– Et l’architecture littéraire ?

Philippe Mouillon : Les mots proviennent de 25 écrivains du monde, pour la plupart francophones, qui en dix mots, en dix lignes ou en dix pages interviennent sur le site par correspondance avec un texte original, poème ou prose, rendant compte de leur perception de l’état du monde. Chacun transmet son humeur vis-à-vis du monde, non pas une analyse géostratégique ou une synthèse journalistique mais son expérience intime du monde. Agrandis au format de 22 panneaux d’affichage routier puis installés en alignement sur l’avenue, ces textes sont encollés quotidiennement et confrontent le regard singulier d’un écrivain puis d’un autre aux quelque 30 000 automobilistes entrant chaque jour dans la sculpture.

– Comme autant de regards autres sur le monde ?

Philippe Mouillon : Face au regard de “l’autre”, nous ne pouvons que constater le caractère limité, confus, souvent non pertinent de nos critères de perception, combien il y a ici, à deux pas, comme là-bas, aux confins de la planète, des regards sur le monde dont la nécessité nous confronte à une énigme. Cette énigme face à l’obscurité, face à l’ambigu peut ouvrir en chacun un processus de crise, de questionnement sur soi-même et, peut-être, un modeste processus de dialogue avec l’autre, même précaire, même fait de malentendus. Entendre, goûter, respecter la diversité, c’est prendre, in fine, confiance dans sa propre singularité.

ORIGINAL TEXTS

here come the tribes,

they come out of the dustbin of our dreams

and out of the desert gained on love

they will take it out on books

on women, on kites

they will devastate the gardens of childhood

finish off wounded words

here are the tribes,

with our slaves hands

they will build new pyramids

another Babel Tower

before getting beaten

by the old malediction of empires

my god

surprising how history can repeat itself!

Abdellatif Laâbi

Le vent travaille pour nous.

Il sèche le linge et transporte les paroles et les gestes.

Ainsi on sait, à des kilomètres à la ronde, que tu coupes du bois, que tu fends des bûches très dures avec une lourde cognée.

On sait, à des kilomètres à la ronde, que tu cloues le couvercle d’un cercueil. Tout le monde apprend peu à peu sur quel chemin tu marches.

On entend tes enfants. et le coq se manifeste partout.

Le vent nous mélange les uns aux autres car il transporte les cheveux, les fumées montantes et rampantes.

Tout le monde apprend quel jour ta voisine fait des crêpes, des beignets ou des gaufres.

Le vent nous lie et fait tinter les grelots et le rameau de buis contre l’arrosoir plein.

Le vent nous remplit de silence et de bruit. Le vent balaie la poussière et nous renvoie les songes anciens.

Le vent nous remplit de trouble et d’insomnie mais le vent aussi nous endort lentement ou avec la dextérité et la vivacité d’un prestidigitateur.

Le vent nous pousse au derrière et le vent nous arrête en pleine course

Le vent nous épluche et nous use.

Nous nous appuyons contre le vent car le vent nous préserve du vide.

Eugène Savitzkaya

J’agrandis

mon coeur

jusqu’à ton ventre

chaudement

chaque jour est pour nous jour lisible d’âme

et ce monde pourtant tordu condamne mon coeur à la vacance éternelle.

Je sens que l’hiver n’a plus de puissance sur ton endroit où l’âme brûlent tant de petits copinages.

Le temps halète sur les berges de ton grand ventre comme du velours

Demain

nous ferons l’amour avec l’insomnie et la lumière.

Seulement sache demain un trèfle boira l’orchidée et le ciel en sera rempli de sommeil.

Tous ces gens goulus délivrés de ta lèvre

demain

viendront boire tes dents

en feux

et ta bouche

et ton front.

Toi Shimonne

tu seras perpendiculaire aux petits matins

chantants d’amour, nue et livrée.

Tu seras perpendiculaire aux petits matins uniques

j’attendrai

la vague

et ta voix et tes yeux et le corail et ton odeur dure de femme férue

et ensemble

nous allons fustiger le grand complot où je te laisse pleurer d’amour.

Où je te laisse pleurer de baisers fumants.

Demain, comme tu sais sera le jour du déluge.

Sony Labou Tansi

J’aurais tant voulu vous oublier, menteurs

lorsque vous m’assuriez que la guerre était une chose mauvaise

qui devait disparaître pour que naisse la liberté !

Vraiment, enfoirés, j’aurai tant voulu vous casser la gueule pour vous faire connaître la guerre qui sévit en moi.

Enculés

Je vous insulterai longtemps encore,

jusqu’à ce que vous fassiez silence SILENCE ! Entendez-vous?…Enfants de putes !

Ecoutez-la ! La guerre !

Ecoutez comme elle est belle ;

Ne l’entendez-vous pas qui tombe ?

Ne l’entendez-vous pas dites-moi qui tombe entraînant avec elle la chute du ciel ?

Ne l’entendez-vous pas, misérables ?

Ecoutez ce que je vous dis !

La guerre…C’est la guerre…

Elle est belle…

Tout ces corps qui tombent

Et ces immeubles qui s’effondrent !… C’est la ville qui se met à genoux !

Un arbre explose !

Cela est si beau

J’aurais tant voulu oublier vos visages, menteurs.

Allez !

Retournez à vos larmes, connards,

Retournez à vos cigarettes sournoises,

Enfants de chiens !

Je ne crois pas en vous

Vous êtes les assassins,

Ceux qui camouflent leurs armes.

J’aurais tant voulu vous oublier, menteurs,

Lorsque vous m’assuriez de votre compassion…

Ahhh! Je vous étranglerai avec plaisir

Pour voir enfin en vous lueur humaine,

Lueur de vie, de survie,

Pour voir en vous la panique animale

Qui vous fera ressembler aux bêtes

Je vous étranglerai de mes dix doigts

En riant d’un grand rire

Pour vous faire goûter à ma haine

Qui est en moi, pour vous…

Vicieux ! Lubriques !

Vraiment, merdeux, j’aurais tant voulu vous oublier

Je vous étranglerai, car pour vous tuer, je ne peux pas faire autrement;

Je n’ai pas d’argent pour acheter une mitraillette et vous descendre…

Salauds ! Que je vous tirerai dedans, à grandes gorgées,

Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac

Que je vous hais, que je vous déteste !

Vous m’avez fait croire que la guerre était une chose mauvaise

Et je vous ai cru !

Malheur à vous, malheur,

Et malheur à moi

J’ai 24 ans,

Je suis vieux et lent,

Demain c’est la mort.

Bien…Bien…

Mais soyez assurés que cet instant

Où mon coeur s’éteindra,

En refermant mes yeux pour la dernière fois

J’aurai sur mes paupières blanches

Vos faces hideuses

Que pourtant, vraiment,

J’aurais tant voulu oublier, menteurs,

Vous qui m’assuriez du bonheur de vivre sur cette terre énorme.

Wajdi Mouawad

XAVIER GARCIA / Extract from Le petit tour du monde

[mp3j track=”humeurdumonde.mp3″ autoplay=”y”]

.

.