Fév 19, 2012 | Laboratoire fr

répliques est une installation lumineuse et pérenne, conçue par Philippe Mouillon, qui puise son inspiration dans la tradition des jeux d’ombres et de lumières de l’architecture arabe, pour l’enrichir de l’imaginaire d’artistes contemporains originaires du monde entier.

Elle est située en plein cœur d’Alger, dans le ventre de la ville : le fameux Tunnel des Facultés.

Lorsqu’il pénètre dans le tunnel, à pied ou en voiture, le passant s’immerge dans une œuvre immatérielle englobant totalement sa perception. Cette installation est greffée sur le réseau d’éclairage public d’Alger, afin de s’allumer automatiquement et de composer ainsi d’heure en heure une mise en scène nouvelle.

Conçues par des artistes dont la recherche formelle et symbolique porte sur l’ombre et la lumière, ces graphies de lumière ont traversé la planète pour venir inscrire ici, dans le centre symbolique d’Alger, un imaginaire proliférant, à la fois singulier et universel. Les artistes invités sont Rachid Koraïchi, Daniel Laskarin, Farid Belkahia, William Kentridge, Gonçalo Ivo, Ene Kull, Ammar Bouras, Liz Rideal, Pinaree Sanpitak, Jyoti Bhatt, Richard Prince, Abderrazak Sahli, Meelis Salujärv, Gülsun Karamustapha, Ester Grinspum, Manisha Parekh, Denis Martinez, Rekha Rodwittiya, Sumi Wakiro, Lu Shengzhong, Nicola Durvasula, Adel El Siwi, Adlane Djeffal, Jacqueline Fabien.

Quelques ruses pour apprivoiser l’ombre

Répliques est dédié à l’homme de la rue, le marcheur infatigable du tunnel des Facultés. J’ai passé tant d’heures à le regarder traverser le tunnel depuis ma première visite en janvier 2002, guidé dans Alger par Rachid Koraichi ! Tour à tour débonnaire, insouciant ou fourbu, parfois seul mais le plus souvent en grappes compactes et chaloupées, ce n’est jamais le même homme, la même femme qui s’immerge dans le tunnel, traverse le tube inscrit au plus intime d’Alger, pour réémerger au soleil quelques minutes plus tard. Cette expérience renouvelée paraîtra bien banale, mais il s’agit pourtant du tutoiement quotidien avec la ville souterraine, celle des fondations et des humeurs anciennes, la matrice des rêves, des ombres et des lumières.

Des lumières, justement ! Désormais le passant s’immerge pleinement en elles. Chaque traversée est pour lui une expérience unique puisque l’espace l’enveloppe jour après jour d’une manière nouvelle : chaque graphie de lumière a traversé la planète pour venir s’inscrire ici comme une égratignure ou parfois une eau-forte, s’inscrire là comme un tatouage ou comme une cicatrice. Car derrière chaque oeuvre, il y a comme un éblouissement, ce foisonnement du monde, cette diversité ivre du vivant, il y a un artiste à ce même instant quelque part dans le monde, et qui du Caire ou de Bangkok offre à Alger sa propre vision de la lumière, sa recette intime pour apprivoiser l’ombre.

Le Tunnel des Facultés est désormais un précipité d’imaginaires : voici pour le premier Opus (Octobre 2003) les cocktails d’ombres et de lumière d’Ammar Bouras, la geste éblouie de Rachid Koraichi, puis les génies majestueux, fragiles, incertains de l’égyptien Adel el Siwi, les ombres découpées de Gülsun Karamustapha, enfin venues de l’extrême ouest canadien, depuis l’île de Vancouver, les silhouettes ambiguës de Daniel Laskarin. L’Opus 2 (Mars 2004) associe la Brésilienne Ester Grinspum dont la batterie de casseroles semble joyeuse ou revendicative, William Kentridge qui colporte avec lui son monde d’errance perpétuelle, Denis Martinez enfin de retour au pays natal, Jyoti Bhatt plongé dans un imaginaire inscrit dans la forêt des temps, et enfin Lu Sheng-Zhong qui avec une étonnante simplicité résume l’érosion contemporaine des différences. Chaque oeuvre est là dans son unicité. L’une interpelle, l’autre rassemble, l’une s’envole, l’autre rythme et cadence le tunnel, l’une s’échappe, se dérobe, l’autre nous éprouve, l’une s’indigne, l’autre nous murmure…. Il n’y a plus une vérité mais cent histoires enchevêtrées, mille mondes insondables, vertigineux, à la démesure du monde présent.

D’autres Opus viendront ensuite, témoignant d’autres pratiques du monde, de ruses subtiles et fragiles émises depuis Johannesburg ou Vilnius. Ces images impalpables, dont la seule durée semble être celle de la persistance rétinienne, enracinent au cœur d’Alger une complicité quotidienne avec la lumière de l’autre.

Philippe Mouillon

Oeuvre originale de Meelis Salujärv

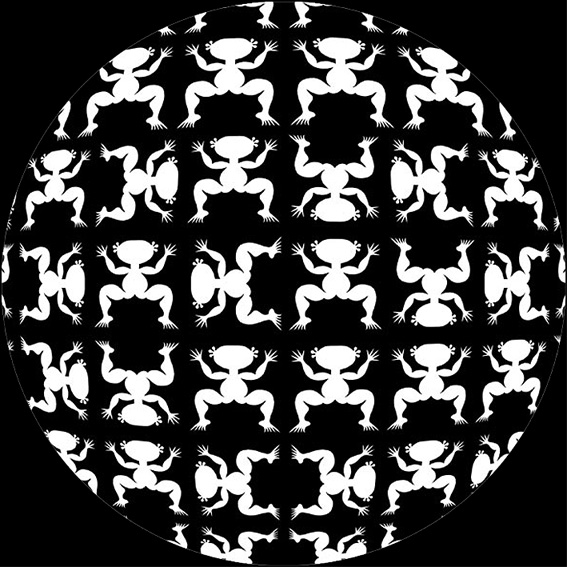

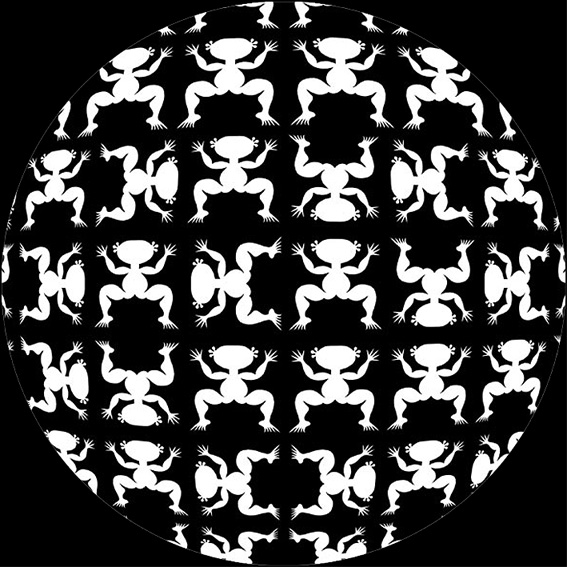

Oeuvre originale de Lu Shengzhong

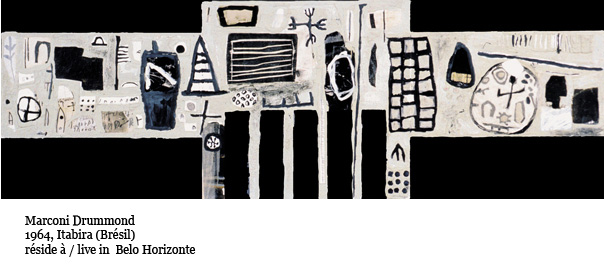

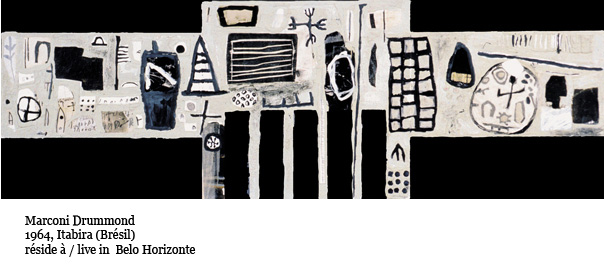

Oeuvre originale de Jyoti Bhatt

Oeuvre originale de Rachid Koraichi

Fév 19, 2012 | Laboratoire fr

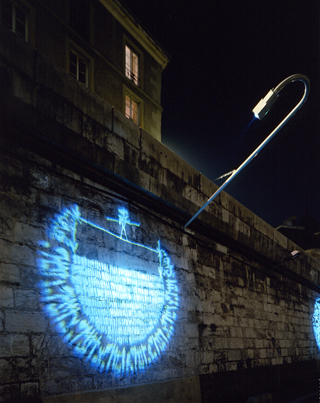

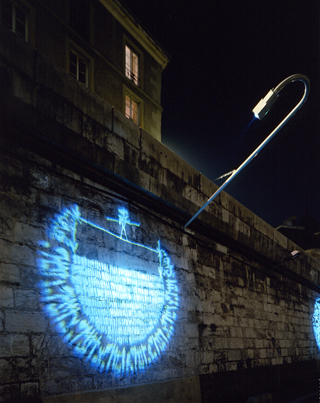

À la nuit tombée, les quais bordant l’Isère au cœur historique de Grenoble s’ouvrent au monde. Des images fragiles, impalpables, constituées simplement d’ombres et de lumières s’inscrivent au fil de l’eau, comme une vaste frise soulignant la ville.

Ces images ont traversé la planète pour parvenir jusqu’ici. Elles sont conçues spécialement, sur un canevas élaboré par Philippe Mouillon, par des artistes vivant aux quatre coins du monde, en Egypte ou au Canada, au Brésil ou au Japon.

Parvenues à Grenoble, les images originales sont intégrées dans un prototype technologique expérimental conçu en collaboration avec une société d’éclairage public : Gaz Electricité de Grenoble, et la recherche-développement de Philips-outdoor-lighting.

Elles sont projetées chaque nuit sur le mur de soutènement des quais de l’Isère par un discret réseau de fibres optiques.

Cette longue frise lumineuse détache chaque nuit la ville de son cadastre diurne pour vivre une vie nouvelle et onirique. Les quais oubliés, éreintés par la circulation automobile intensive, deviennent un lieu de promenade et d’harmonie.

Exemple de dessin original de Lu Sheng Zhong :

Exemple de dessin original de Rachid Koraichi :

Exemple de dessin original de Rekha Rodwittiya :

Exemple de dessin original de William Kentridge :

Commentaire de Jacques LACARRIÈRE

À quoi sert un fleuve ? À quoi sert un fleuve ? On se pose rarement la question tant son existence va de soi, comme celle du ciel ou de la terre. Pendant longtemps, on ne vit en eux qu’une source d’eau consommable, un chemin mouvant et gratuit pour aller d’une ville à l’autre et pour gagner la mer, et un vivier de nourriture par les poissons qu’on peut y pêcher, le gibier d’eau qu’on peut y chasser. Cela, c’est l’histoire coutumière et humaine du fleuve, au temps des coches, des barges et des plates. Mais il y a des fleuves un autre usage possible, plus ludique et moins prosaïque, qui consiste aussi à s’y baigner, à en sonder les fonds intimes, à s’étendre au soleil sur leurs îlots de sable, à rêver sur leurs rives, à imaginer leur estuaire, la mer où ils se jettent et les Polynésies lointaines. Car le fleuve, comme le dit Héraclite, est un constant Ailleurs en notre Ici. Un Ailleurs, mais aussi un langage de rives, d’eaux fraternelles, de boue, d’îlots et de deltas, une lente ou folle grammaire de tourbillons et de courants, d’eaux venues d’endroits différents.

Si les rivières perdent leur nom dès qu’elles rencontrent un fleuve, il n’est pas dit qu’elles perdent leur eau pour autant, je veux dire la nature, densité, singularité, personnalité de leur eau. C’est bien pourquoi chaque fleuve est une histoire, voire une épopée au long cours, un récit ou un conte aquatiques. À sa naissance, il n’est souvent qu’un filet d’eau sans nom et sans destin. Mais dès qu’il s’affirme, se continue, s’inscrit dans la déclivité des pentes et le décor du paysage, il prend un nom, son nom, et il peut dire je. Mais vite, à mesure qu’il avance, d’autres je vont se joindre à lui, brasser leurs eaux avec les siennes, et le fleuve, n’ayant plus de je, pourra dire alors nous. Et quand ce nous parviendra jusqu’à son terme et viendra s’unir à la mer, se fondre en l’immensité de ses eaux, il perdra alors et son je et son nous pour devenir tous. Il y a sûrement au cœur de l’Atlantique de minces filets d’eau qui ont encore un goût de Loire mais vite absorbés, noyés au sens propre du mot par le goût cosmique de la mer, ce goût de sel universel.

Un fleuve est fait de mille et mille apports différents et sa richesse, voire sa raison d’être et de couler résident en le métissage de ses eaux. Tout fleuve est une eau métisse et métissée, et qu’on ne vienne plus me parler de racines ! Je connais bien les arbres, j’ai grandi et mûri dans leurs branches, mais les arbres ne peuvent rien vous apprendre hors du terroir de leurs racines, ne peuvent rien savoir du vaste monde. Le vaste monde, seuls les fleuves peuvent vous l’apprendre sur la terre et, dans le ciel, les oiseaux migrateurs. Les fleuves sont des eaux migratrices, messagères de l’universel.

Jacques Lacarrière

Fév 19, 2012 | Laboratoire fr

Comment, devant São Paulo, imaginer une réplique artistique à la mesure de cette démesure, de ce brassage identitaire massif, de cette instabilité spatiale absolument vertigineuse ?

Comment ne pas se laisser intimider par l’ampleur de cette mégapole avec laquelle l’architecture colossale et massive du Pacaembù, le stade de football, entre si parfaitement en écho ?

Alors que le Pacaembù est habituellement le formidable transformateur d’une multitude de personnes en une foule uniforme de supporters, il est ici proposé comme support à l’imaginaire de 160 artistes des 5 continents, chacun intervenant sur une même épure des façades du stade avec la légèreté insaisissable, irréductible, proliférante du singulier.

Cette transmission planétaire de gestes intimes produit une communauté complexe et vivante, consciente d’être dans une respiration commune avec l’autre.

COMMENTAIRE LUIS AVELIMA

Pacaembù : un cheminement onirique

São Paulo avance dans toutes les directions. Tout est simultanément naturel et magique, concret et abstrait, immuable et fugace. Là réside peut-être sa réalité majeure, mais une réalité qui ne s’apprend pas clairement. C’est un rêve confus de Brésil. Dans sa pensée différente, elle offre autant de raisons pour le rêve que pour le cauchemar.

Terre parcourue et habitée depuis plus de quatre cents ans, ici se croisent des races, des modes d’être et des mondes de croyances. Et la présence de tant de parlers élabore des formes nouvelles parmi lesquelles ne se distinguent plus de formes dominantes. Souvent, ce sont les détails infimes qui régulent son fonctionnement et justifient sa filiation. Ici les êtres se caractérisent par leur excès. Excès de l’ordre de l’inusité, du monstrueux, jusqu’à des aberrations de sens, des déviations face à l’utilité, des artifices presque vides dans lesquels le « presque » joue le rôle de liaison. Mais dans ce va et vient, ce qui est le plus difficile pour le paulistano ce n’est pas de l’être, c’est de se comprendre. Dans l’enchevêtrement de la ville, nous n’avons pas toujours conscience de ce que nous pouvons ou valons. Nous sommes l’inquiétude incarnée. Les habitants de São Paulo ressentent son caractère onirique mais pas dans les formes qui habitent les rêves des nouveaux arrivants. La ville connaît son importance, mais ne se reconnaît pas dans les sacrifices de ceux qui sont venus pour l’ériger et la transmuer en cette matérialité monumentale. Ville cernée, visqueuse et enfumée, au ciel invisible, à la lumière le plus souvent tamisée par des nuages gris, ville habitée par un peuple aux nombreuses facettes et si réservé dans ses émotions, São Paulo n’envisage jamais de s’arrêter. Elle continuera à lutter pour honorer sa devise : croître, même s’il lui faut pour cela laisser derrière elle des valeurs essentielles à la formation d’une société saine et s’il lui faut faire face à une série de problèmes, sans jamais valoriser ou revaloriser l’être humain qui, à son tour, participe au processus général d’usure et de détérioration.

Mais peut-on réduire São Paulo à cela ? Comment la décrire sans tomber dans la contradiction permanente. Nous l’aimons, nous la haïssons, est-elle merveilleuse, est-elle monstrueuse ? São Paulo est tout cela et plus encore. Un champ propice au travail, une route sans gloire vers le chômage, un carrefour d’échange de connaissances et d’expériences, un lieu inénarrable, source inépuisable de passions pour poètes et écrivains, réservoir de cultures, marâtre incontestable de talents. Elle nourrit le Brésil.

Baudelaire disait : « Malheureusement, la forme d’une ville change plus rapidement que le coeur d’un mortel ». Et notre Alcântra Machado écrivait il y a quelques décades qu’à São Paulo « il n’y a rien d’achevé ni de définitif : les maisons vivent moins que les hommes et, rapides, s’écartent pour élargir les rues ». Nous savons tout cela, nous savons sa volonté d’être toujours la plus grande. S’il n’en était ainsi, elle n’aurait pas construit, entre tant d’autres oeuvres, ce qui à l’époque représentait le plus grand stade d’Amérique Latine : Le Pacaembù, aujourd’hui un support à l’imaginaire d’artistes du monde entier grâce à la magnifique idée du français Philippe Mouillon. Pour Mouillon, cette initiative produira une révélation pour le paulistano, qui, confrontant son regard aux regards d’artistes du monde entier, découvrira des dimensions insoupçonnées de son espace quotidien.

Mais pourquoi le Pacaembù ? Que représente-t-il aujourd’hui pour le paulistano ? En connaît-il même encore son origine ?

La construction du stade Pacaembù contribua à la poussée de la ville et accrut encore l’orgueil de ses habitants. Là où il fut bâti, il n’y avait qu’une vallée, un bourbier isolé avec de petites exploitations agricoles où l’on cultivait le thé et où les esclaves atteints de variole et les groupes de brigands avaient l’habitude de se réfugier. Grâce à la compagnie City (City of São Paulo & Freehold Limited) l’endroit fut partagé en lots et accueillit l’élite de la ville. Pacaembù devint le symbole de la modernité pour les paulistanos. « C’était le stade de tout le monde : des pauvres qui venaient assister aux matchs; des riches qui occupaient les places numérotées; des politiciens à la tribune d’honneur; des classes aisées qui organisaient la fête de Nouvel An dans le salon de fêtes. » Endroit préféré pour les grandes commémorations de la ville, il exhiba tout son potentiel, car il ne reçu pas seulement des joueurs comme Leõnidas, Pelé, Gilmar et Mazzola mais accueillit aussi des compagnies de ballet comme Bolshoi, l’Orchestre Symphonique de Berlin et des artistes comme Tina Turner, Luciano Pavarotti, Paul MacCartney et les Rolling Stones.

Lors de son inauguration, Getùlio Vargas, parlant à l’improviste dit que : « les lignes sobres et belles de son imposante masse de béton et de fer ne valent pas seulement comme expression architectonique (…) mais aussi comme oeuvre saine de patriotisme parce que voué à la culture physique et à l’éducation civique ».

Le temps passe, l’industrialisation croissante change le profil de la ville. Le commerce et les services ont pris de l’expansion. La ville est devenue son propre horizon. Le Pacaembù ne présente plus la même vigueur. Ce n’est plus qu’une masse de béton pour le regard quotidien. Il a perdu son importance et n’est même plus le plus grand stade de la ville. Pourtant, le Pacaembù garde sa superbe et les formes vues par Getùlio Vargas. Mais est-il encore en intimité avec les habitants ?

Le projet Façades Imaginaires surgit au moment où pointe la nécessité de redoubler d’attentions envers les monuments de la ville. Au bon moment, il permet à chacun de s’approprier ses formes. Se pourrait-il, qu’avec la ferveur d’autrefois, le paulistano s’enorgueillisse de cette immense masse de béton et de fer ?

Luís Avelima

COMMENTAIRE PIERRE SANSOT

La houle des stades

Les images de Pacaembù, le stade de São Paulo, me bouleversèrent dès que Philippe Mouillon les proposa à mon regard. Son immensité ne le rendait pas inhumain, en quelque sorte inhabitable par le regard. Car il convient qu’un bâtiment, surtout s’il possède une valeur symbolique, soit à la mesure du paysage dans lequel il prend place, qu’il ne se laisse pas écraser par lui, qu’il ne sombre pas corps et biens dans une trappe immense. Il lui faut posséder du coffre, du volume, que les grondements répondent à ceux de la mégapole, que la foule des supporters tienne le coup face aux groupes humains qui circulent dans la cité. Les stades ont encore grandi puisque maintenant ils s’accompagnent de parkings, de voies souterraines, de salons de réception, de restaurants (de préférence) panoramiques, demain d’hôtels et ainsi ils se montrent en accointances avec tout ce que la fureur de notre époque produit et construit… autoroutes, grandes surfaces, industries, voies rapides, chantiers énormes avec leurs grues et leurs machines performantes.

Leur existence apparaît d’autant plus justifiée qu’ils accueillent les grandes manifestations politiques, religieuses, artistiques. Ce n’est pas seulement parce qu’on entend les rentabiliser mais parce qu’ils sont à la mesure de ce qui se produit dans ces cités gigantesques. Le pape se pose en hélicoptère dans l’un d’entre eux. Une star d’envergure internationale se fait fort de le remplir à ras bord. C’est pourquoi on les donne à visiter aux touristes : stade de São Paulo, de Toronto, de Manchester au même titre que d’autres endroits symboliques : comme eux, ils manifestent l’âme et la culture d’un pays.

Nous les apercevons sublimes et nous savons que le sublime se situe à la crête de deux versants : d’un côté -et il n’est pas question de le nier- le barbare, l’outrance menaçante, effrayante, de l’autre le grandiose, le superbe. Faisons en sorte que de ces deux versants le premier ne l’emporte.

Un doute demeure : les stades n’exhiberaient qu’une part de notre urbanité. Ils ne seraient pas représentatifs d’une autre face de notre univers : les chaînons du monde pavillonnaire, l’étalement des cités et des banlieues et aussi tout ce qui demeure tout de même du bâti traditionnel. Ce serait se fier à une opposition qui n’a pas lieu d’être car notre post-urbanité, voyez São Paulo, c’est la juxtaposition des verticales et des horizontales, des gratte-ciel et des favellas, des villas gothiques, des églises baroques, de centres unidimensionnels et des friches, des habitats rustiques. Notre regard ne souffre plus d’une cohabitation qui a pu le heurter et nous serions déconcertés si l’une de ces deux composantes venait à disparaître.

Le stade phare, le stade aux dimensions d’une mégalopole ou d’un immense pays et parfois d’un continent illumine une infinité de petits stades qui en retour l’irriguent de leur verve, de leur déflagration émotionnelle. Dans un pays qui a la passion d’un sport, par exemple le football, il se rencontre une infinité de brandons, de feux de joie qui mettent le feu sur une modeste pelouse râpée, inégale et aussi par jour de fête : dans une cathédrale de béton. Dans un pays de passion tout apparaît virtuellement comme un stade, je veux dire un lieu où l’on peut dribbler, tacler, foncer à vive allure, rouler sur le sol à la suite d’un but marqué. Tout, c’est à dire une rue peu fréquentée, une plage, un terrain vague, la cour d’une école ou d’un immeuble. Nous sommes mal avisés, en vertu d’une exigence injustifiée, de limiter un sport à quelques terrains reconnus par l’institution, car alors la rencontre cesserait d’être un jeu pour devenir un divertissement qui n’engage pas les coeurs ou les âmes. Le va et vient me paraît incontestable : en jouant sur ce terrain bosselé, entre chien et loup, les gamins et aussi les adultes s’enfièvrent à la pensée (au rire) qu’ils pénètrent dans l’enceinte sacrée sous les applaudissements d’une foule en délire. En revanche un stade immense est moins homogène qu’il ne semble. Des quartiers (plus ou moins riches), des clans de supporters avec leur fanion, leur bar, des classes d’âge, y prennent place ici et non ailleurs. Il nous faudrait prendre acte et rendre justice à la diversité des stades qui implique des modes divers de socialité. Je réserverai pour l’instant celle qui caractérise les grands stades, où l’homme semble se perdre dans la masse. Dans le stade moyen d’une ville moyenne (un stade de 20 000 personnes pour une ville de 200 000 habitants), il se produit des relations qui n’ont plus la chaleur des communautés mais qui laissent une place aux visages dans leur singularité. Il existe aussi des petits stades qui a l’ordinaire rassemblent une ou plusieurs centaines de spectateurs dans une banlieue ou un village. Ces joueurs sont connus et les spectateurs liés par l’amitié ou le voisinage se saluent et même s’embrassent.

Le même individu peut se rendre à tel ou tel stade et en conséquence, emprunter tour à tour plusieurs modes de socialité : le passager obscur d’un paquebot dans lequel sa propre stature disparaît, le citoyen d’une modeste république et enfin l’usager bonhomme qui reconnaît les labours de son enclos. Nous sommes en présence d’une complémentarité beaucoup plus que d’une opposition. Il existe une identification avouée des supporters à leur stade et à leur équipe et celle-ci est d’autant plus précieuse qu’elle intervient au moment où les autres processus d’identification (par la famille, par le milieu, par le voisinage) s’estompent. Mais comment l’expliquer ? N’est-elle pas un leurre si l’on songe à la distance qui sépare une foule de ses idoles tellement plus riches et, pour la plupart, inaccessibles ? C’est le propre d’une idole de ne pas se laisser approcher aisément. En outre le supporter n’hésite pas à l’apostropher, à la célébrer, à l’insulter, à la tutoyer, à la consoler sur un mode imaginaire et ceci au cours de la rencontre tout autant que rendu à son domicile. L’équipe est-elle une entité vague, mouvante, puisque les joueurs, par le jeu des transferts changent ? Là encore, le processus identificatoire peut s’exercer sur un support flou, qu’il s’agisse d’une nation, d’un parti, d’une cause. Les stades réels et les stades imaginaires, pour reprendre une remarque de l’architecte J.Lovera, les équipes réelles et les équipes imaginaires font bon ménage, d’autant plus que cette forme de religion bénéficie d’un lieu de culte (le stade) et d’une temporalité (le calendrier sportif). Là où l’observateur croit apercevoir une masse aveugle, le supporter vibre dans sa chair, dans sa singularité. A la fois seul et ouvert à un dehors immense, turbulent qui ne l’écrase pas mais avec lequel il vibre. Du dehors sa voix semble se perdre au milieu du tohu-bohu, du dedans sa voix s’enfle de toutes les autres.

Il ne faudrait pas pour autant s’en remettre à une confiance excessive. La ville (et donc ceux qui l’habitent) et les stades ne cohabitent pas sans peine. Étant donné le volume de ces derniers, ils sont parfois séparés de l’agglomération et l’on y parvient à travers toutes sortes de détours et de contournements : peu importe, le supporter traverse, sans trop maugréer, un no-man’s land de peu d’intérêt.

Les stades, quand ils émeuvent et rassemblent les foules gigantesques, exigent des moyens de sécurité et de protection importants. Les responsables politiques et sportifs quadrillent, jugulent, contrôlent les flux, ce que nous comprenons fort bien mais qui risque d’exténuer ou d’atténuer les émotions sauvages et combien bouleversantes d’une foule quand elle est livrée à elle-même. Il se produit parfois des conflits entre des âmes ardentes et les prudences du pouvoir. Les supporters tergiversent, acceptent ou protestent. Mais de telles contraintes, l’expérience et l’observation nous l’assurent, ne tarissent pas la soif d’être ensemble. Je décèle un autre péril du même ordre. L’identification voudrait que les spectateurs soient à leur manière des acteurs (le douzième homme au football). Les responsables sportifs ont de plus en plus à l’esprit les spectateurs sages donc plutôt passifs, assis, encoquillés dans leur fauteuils, ils ne pourront plus parcourir l’enceinte, se dresser dans les limites de leur coquille et jouer de leur corps. Des professionnels, avant la rencontre, durant la mi-temps et même au cours du match seront chargés de pourvoir à l’animation alors que cette esthétisation de la vie quotidienne fut l’apanage des gens de peu.

Il convient qu’un stade soit habitable, autant et parfois mieux qu’un domicile, par ses familiers. En conséquence un stade déjà ancien peut rebuter parce qu’il, semble-t-il, constitue un amas de béton sans complaisance et pourtant quand les supporters le bercent de leurs émotions, la charpente, elle aussi, entre dans la danse et elle tangue à l’instar des hommes. Par contre tel stade récent vanté pour sa sveltesse (il n’est pas opaque et ce n’est pas un monobloc) abritant 4 000 m2 de surface ouverts en permanence, avec deux restaurants et des magasins de sport et une esplanade traitée comme une place urbaine n’est plus une cathédrale mais un parc de loisirs destiné à d’éphémères touristes, ceux là même qui dans nos églises ont remplacé les dévots.On comprendra qu’au delà de ces querelles d’architecte, je prends parti et j’oppose un peu trop crûment deux conceptions de la vie : au terme de la première, il convient de surfer, de butiner, de prendre au plus vite un plaisir puis un autre que l’on oubliera aussitôt. En vertu de la seconde, d’autres hommes désirent rencontrer des lieux plus forts qu’eux-mêmes, et en ressortir avec des bleus à l’âme et des cicatrices dans leur chair : « pas le bonheur, surtout pas le bonheur, mais la joie. Il faut toujours choisir le plus tragique, non point la décontraction mais le resserrement, non point la mesure mais l’exaltation ».

Pierre Sansot

Fév 19, 2012 | Laboratoire fr

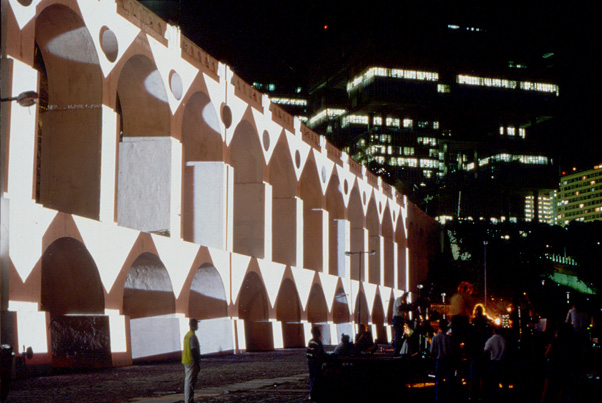

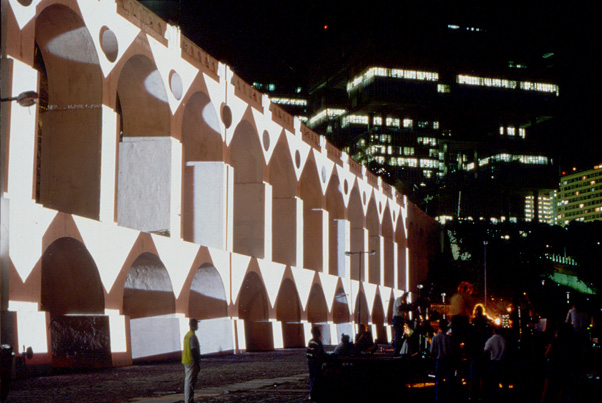

Arcos da Lapa est un site central de Rio de Janeiro, éternel mais oublié de tous…Cet aqueduc traverse la ville historique, une ville inquiétante, rebelle, étrangère au tourisme, surtout à la nuit tombée.D’une certaine façon, la ville traverse aussi l’aqueduc, apparaissant et disparaissant entre chacune des arches de pierre, rendant le monument presque impalpable.

Philippe Mouillon repère la puissance de ce site et propose à 150 artistes plasticiens de s’en emparer. Ils ont été choisis en coordination avec douze critiques d’art spécialistes chacun de l’art contemporain d’une région du monde, et porteurs d’une vision singulière de l’art d’aujourd’hui.

Le résultat est à l’échelle de la démesure de Rio : 150 aqueducs qui se développent nuit après nuit par vagues successives. 150 aqueducs imaginaires de 450 mètres de long qui s’inscrivent strictement au format de l’aqueduc réel, face à une foule qui tangue devant ce foisonnement d’images venues du monde entier.

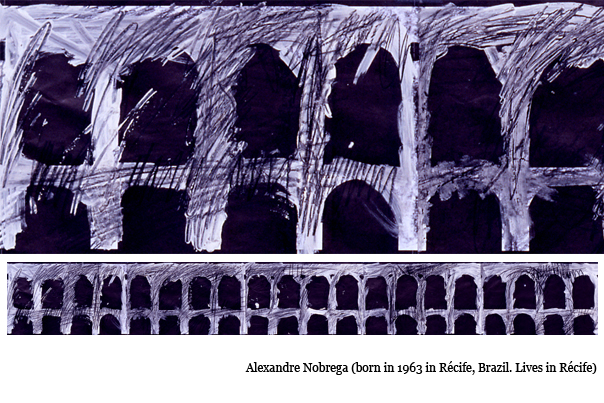

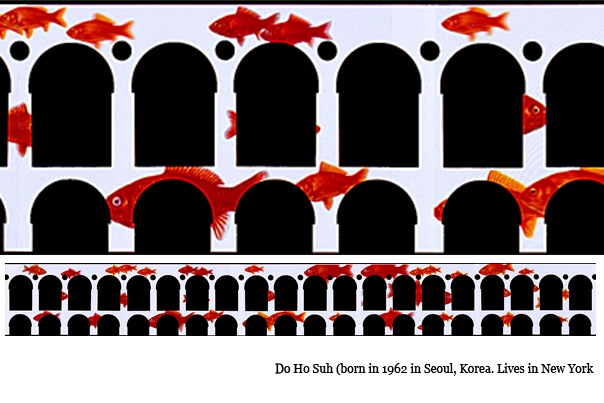

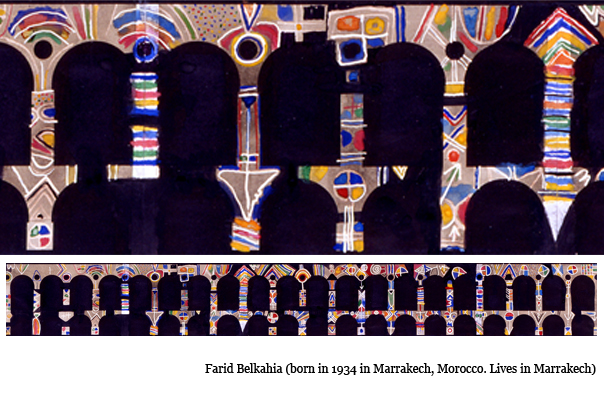

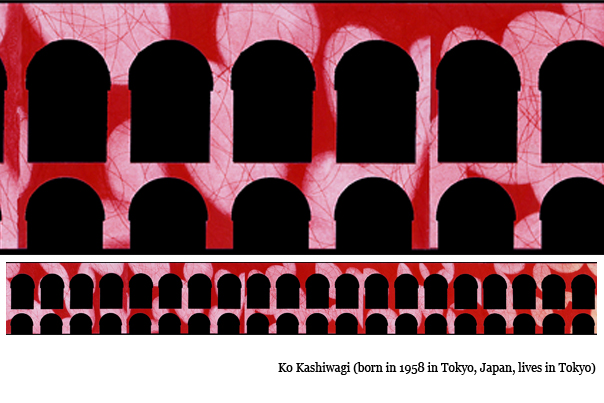

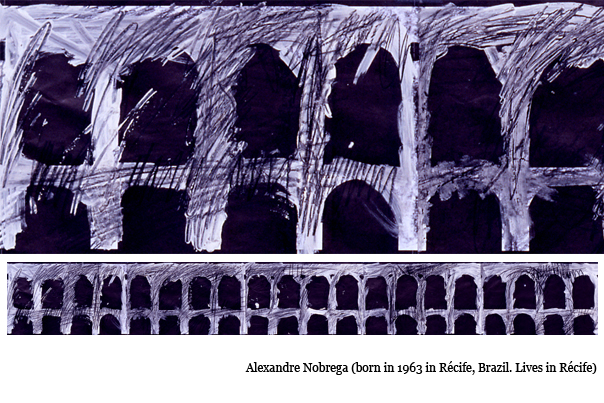

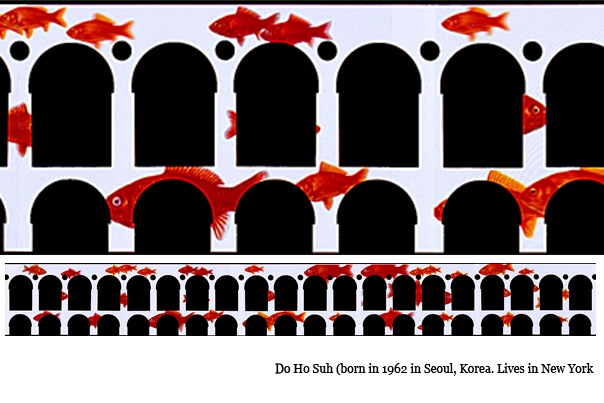

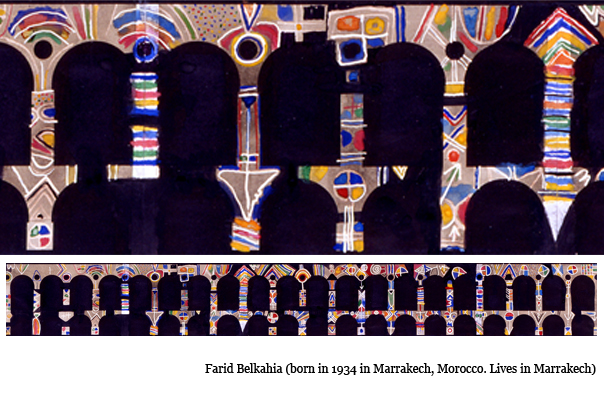

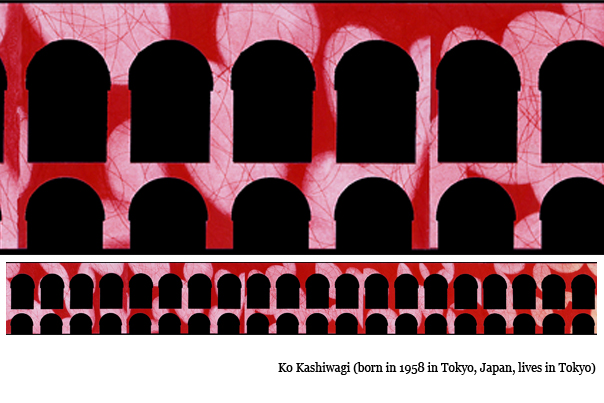

IMAGES ORIGINALES :

COMMENTAIRE DE FRANK PAVLOFF

“Les colonnes coulent comme des fontaines ou jaillissent, les arcs et les voûtes s’effacent, gémissent, se gonflent, accouchent du vide, du plein et du délié. 150 visions du monde de mille mètres carrés se bousculent à la nuit tombée, mais au petit matin, les Arcos da lapa se sont figées. Reste alors un aqueduc, rien de plus, un écran ajouré. De toute éternité immobile au cœur de Rio.”

Frank Pavloff

COMMENTAIRE DE GEORGES GOYET

Une orchestration disphonique d’images

«Arcos da Lapa» est un aqueduc bâti en 1720, devenu viaduc à l’orée du vingtième siècle. Le jour, cet ouvrage d’art est, pour la vue, un barrage ajouré. Le paysage, l’horizon sont des pointillés au creux des arches, entre les piliers. Pour les habitants de Rio, le site est familier et semble avoir toujours été là. De n’y prêter peut-être plus attention, le lieu est devenu hors la vue, un champ hors champ du quotidien.

Et puis cette nuit de novembre 1996, renversement complet… Le viaduc, obstacle à la vue, troue l’obscurité et devient support de vision. L’écran qui cache durant le jour, donne à voir dans l’obscurité de la nuit. «Arcos da Lapa» est devenu un écran et un écrin insolites qui sautent aux yeux. Un écran sur lequel apparaissent des paysages, des horizons inconnus qui viennent à notre rencontre. Un écrin d’où jaillissent et meurent des étincelles nées de l’imaginaire d’une centaine d’artistes de la planète, nos contemporains. Ce rendez-vous de lucioles étranges marie l’eau et le feu, le feu d’artifice et la source. Par éclats, il constelle la nuit et nous ravit. Plaisir et désir de l’instant de surprise et d’émerveillement. Goutte-à-goutte, il offre son liquide précieux : le chemin et le temps qu’a pris chaque goutte pour venir sourdre une poignée de secondes sur la paroi de l’aqueduc ont été longs, très longs. Pour imaginer cette composition collective, Philippe Mouillon s’est appuyé sur la forme et la fonction de l’aqueduc. Cette composition prend sa force dans la parfaite adéquation que l’arche et les piliers réalisent entre la forme et le fond : relier deux points pour faire franchir le vide à une conduite canalisée. Ici réside le socle d’homologies et de métaphores que la production et la diffusion de l’œuvre empruntent ou génèrent. Et sur ce socle ancien se fonde un geste pertinent d’exploration de notre monde en transition.

L’activité singulière de Philippe Mouillon est assimilable à celle d’un fontainier. En effet, pour que nous puissions voir s’écouler toutes ces images, il a sollicité des sourciers – dix critiques d’art disséminés sur les cinq continents1 – de Vancouver à Séoul, de Rio à Paris… Forts de leur connaissance des champs de la création sur leur territoire, ceux-ci ont détecté des sources – les artistes. Il a ensuite proposé à chaque artiste la forme générique des Arcos da Lapa comme déclencheur-réceptacle pour leur imaginaire, leur vision et humeur du monde. En somme : repérage de sources, captage, canalisation et distribution. Le fontainier, en homme de l’art, a fait son travail d’architecte et de sculpteur de flux pour mettre ce précieux liquide généreusement à notre portée. Chaque artiste est présent par deux types de projections. Le premier est celui de sa proposition plastique. Le second est une sorte de cartel qui nous indique son nom, le lieu et la date de sa naissance, son lieu de vie actuel. Ces deux mises en lumière nous permettent d’accéder à la manifestation d’une vision du monde et à celle de sa médiation. L’art se manifeste à la fois dans la proposition plastique et dans sa médiation. En effet, ce voisinage constitue instantanément une juxtaposition de dimensions hétéronomes de temporalités et d’espaces, une combinaison entre visible et invisible. Il fait de ce rendez-vous de lucioles étranges une parade nuptiale de l’éphémère et des durées longues, du lieu singulier et localisé et d’espaces de mouvements planétaires. Pour chaque image, l’artiste et le spectateur ne disposent que de quelques secondes pour échanger une vue, nœud de points de vue. L’artiste et le spectateur, de façon différente, sont sollicités par l’espace géométrique fort des arches de l’aqueduc. C’est leur point de rendez-vous, de rencontre. À partir de, et sur cet espace géométrique visible, des espaces existentiels invisibles convergent, se télescopent, s’évitent ou se nouent. Quelques secondes offrent au spectateur des embrayages entre sa perception immédiate et sa mémoire. Un effet de surface sollicite la profondeur du temps et lui propose une sorte de travelling entre le passé et le présent pour «mettre au point». Et ces mises au point s’insinuent dans l’histoire du lieu et de ses habitants. Elles irriguent des terres et des mouvements en devenir.

Ce qui assure des franchissements dans la conduite de l’eau, puis des véhicules, devient un terminal d’images. À l’usage longitudinal du lieu pour la circulation de flux, se substitue pour quelques heures un usage «perpendiculaire». Le support de l’écoulement devient celui d’un coup d’arrêt. Il voit sa fonction habituelle de vecteur de passages se transformer en fonction d’obstacle-accumulateur. Et ce coup d’arrêt sur images, relance des mouvements de mémoires, d’imaginaires. Il engendre des altérations de façon de voir, de penser qui échappent à toutes canalisations, à toutes conduites. L’œuvre proposée est une «orchestration disphonique» d’images. Elle nous rappelle que notre vision du monde ne répond plus aux schémas d’époques plus achevées, plus stables. Elle reflète les mutations en cours. Elle ne s’autorise pas à fournir des formules qui permettraient d’élucider ce qui est en train de se produire. Devant nous, elle tente d’installer, quelques instants, le chantier du monde en émergence. La multiplicité et la diversité des images issues des univers de tous les artistes participants, la dissémination sur la planète de ces sources d’images désignent un atelier-monde qui participe à ce chantier. Cet agencement collectif pour la production et la diffusion de cette œuvre accueille le chaotique et le vertigineux de notre univers devenu mobile et changeant. Il est un indice qui tente paradoxalement de participer à la construction de visions partagées où «la contradiction, l’opposition ne sont plus le mal qu’il faut éliminer par les formules abstraites de l’ordre, mais le ressort même d’une vie qui exige sans cesse de nouvelles explications de la part de qui veut s’adapter pas à pas aux formes mouvantes que prennent les choses à la lumière de la recherche»2.

Georges Goyet

Chercheur au CNRS

1 Les critiques d’art associés étaient : Demosthenes Davvetas (Athènes), Fei da Wei (Paris), Sun Jung Kim (Séoul), Brahim Alaoui (Paris), Judith Mastai (Vancouver), Jean-Yves Noblet (New York), Mashashi Ogura (Tokyo), Virginia Whiles (Paris), Denise Mattar (Rio de Janeiro) et Nelson Aguilar (São Paulo).

2 in «L’oeuvre ouverte» de Umberto Eco.

Télécharger la revue VEJA de Rio de Janeiro