Fév 19, 2012 | Laboratoire fr

Très peu d’images parviennent de Tchétchénie en guerre depuis plus de dix ans. C’est pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas que Maryvonne Arnaud s’est rendue à deux reprises en Tchétchénie, en 2004 et 2005, dans des conditions difficiles puisque la présence de témoins étrangers y est bannie.

Elle trouve un pays ravagé. De Grozny, la capitale, bombardée par l’armée russe durant des mois, il ne reste que des ruines. Là, pourtant, au milieu des gravats et des bâtiments éventrés, vivent, dans une précarité absolue, des hommes, des femmes, des enfants.

Dans les photographies que prend alors Maryvonne Arnaud, le contraste entre ce paysage de fin du monde et l’énergie et la dignité qui émanent de la population qui survit, est saisissant. Elle choisit de présenter de longues séries d’images déclinées du sous-exposé au sur-exposé, comme une métaphore de l’époque où certains faits restent dans l’ombre alors que d’autres sont médiatisés à outrance. Elle pointe ainsi, comme le précise Paul Virilio, qu’il s’agit là de deux méthodes d’asphyxie des faits : la censure par illumination, éblouissement fatal pour l’Occident libéral ; la censure par l’interdit de toute représentation divergente, l’occultation radicale pour le totalitarisme.

L’écrivain Abdelwahab Meddeb accompagne ces images par un long récit qui saisit l’abîme entre ce monde d’apocalypse et l’humanité calme et grave qui survit dans l’ombre. “Que vois-je sinon des gens qui continuent de vivre, qui veulent la vie : ils décident d’être, comme s’ils tenaient à affirmer que jamais ils ne seront les victimes du désastre que leur communauté a sub

En 2008, la photographe est retournée à Grozny, dans une république reconstruite mais plus impénétrable que jamais. Comme un décor de théâtre célébrant la puissance et l’arrogance des dirigeants, la capitale est métamorphosée, la guerre effacée, comme niée. Maryvonne Arnaud est aussi allée en Pologne et en Turquie dans des centres pour réfugiés où continuent d’arriver quotidiennement des familles tchétchènes qui fuient sous la menace et la crainte d’une vengeance, dans l’espoir d’oublier et de fabriquer une vie autre pour leurs enfants. Ces images entremêlées rencontrent désormais les mots de l’écrivain russe Arkady Babtchenko, soldat en Tchétchénie pendant les deux guerres de 1994 et 1999, et ceux de l’écrivain tchétchène Soultan Iachourkaev, réfugié en Belgique depuis la deuxième guerre. Les paroles recueillies par la photographe au cours de ses rencontres constituent le fil d’Ariane de ces images d’hommes et de femmes malmenés, réfugiés, flottants, hors-sol.

Commentaire de Marion Vivier (CHRD Lyon)

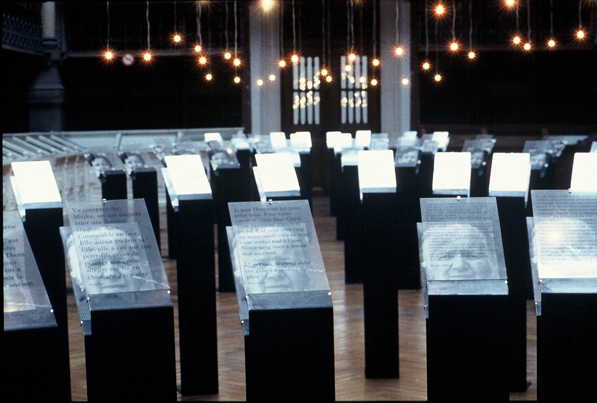

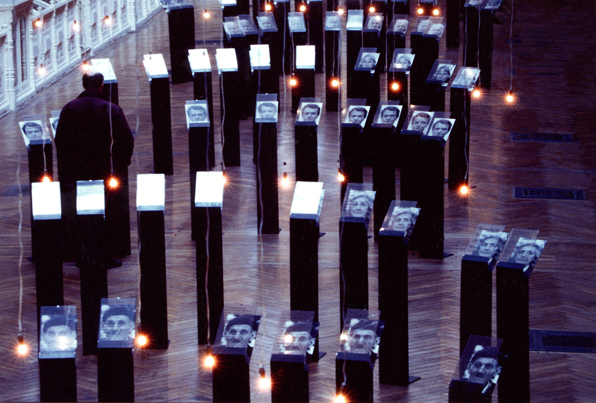

Dès lors que la question du souvenir se pose, constate Susan Sontag, la photographie est plus incisive. La nouvelle installation photographique imaginée par Maryvonne Arnaud, dans la continuité des images qu’elle avait réalisées en 2004 en Tchétchénie et Ingouchie, offre tout à la fois une possibilité de remémoration des guerres tchétchènes et porte à notre conscience les conditions de vie d’hommes, de femmes et d’enfants aux souffrances désormais invisibles.

Dans leur première présentation, les images noir et blanc, prises en 2004, étaient soumises à un traitement chromatique volontairement binaire : quand la grande majorité d’entre elles s’offrait au regard grise et charbonneuse, certaines des images -éclaircies ou assombries à l’excès- mettaient en scène la disparition de leur sujet. Cette attention portée par la photographe, également plasticienne, à la matière, à l’objet photographique en sa forme compacte de mémorisation qu’il incarne, traduisait une réflexion sur la perte et la volonté de conserver l’essence de ce qui est perdu : l’instant de vie que la photographie a saisi.

Les visages souriants des enfants, les regards apparemment calmes des adultes, les mains croisées des vieilles femmes s’inscrivaient dans des espaces domestiques recréés qui disaient l’extrême précarité des situations et faisaient écho à « la ruine absolue de la ville », Grozny bombardée telle que la définit Abdelawahab Meddeb. Ces images étaient donc elles-mêmes les souvenirs des violences subies, rappelant un passé qui n’est plus et prévenant un avenir incertain. Titrée « Tchétchénie surexposée », l’exposition de Grenoble interrogeait l’image fugitive de souffrances non représentées et celle d’une guerre dévoilée par une actualité médiatique tout entière dédiée aux événements sanglants chargés de légitimer les exactions de l’armée russe.

La nouvelle installation du CHRD rend compte des récents voyages que Maryvonne Arnaud a effectués en Pologne et en Turquie dans des centres de réfugiés, mais aussi dans Grozny reconstruite, noyée sous le flot des portraits de Kadyrov et Poutine unis, truelle à la main, pour rebâtir la ville et, au-delà, la République. Une poignée d’années après, dans un contexte dit de normalisation, que nous montrent ces images ? Une capitale reconstruite, le temps enfin venu de la paix et du retour pour certains, la misère et l’attente infinie pour d’autres, réfugiés en Pologne et Turquie avec leurs souffrances désormais exilées et marginalisées ? On est d’abord surpris de constater que les images couleur de cette nouvelle campagne n’ont pas l’évidence plastique des premières : l’existence éternellement mise entre parenthèses des réfugiés, la méfiance des habitants de Grozny « pacifiée », le lustre de la ville nouvelle génèrent des images plus difficiles à interpréter. Pour déjouer cette difficulté, la photographe utilise deux procédés distincts et complémentaires. Tout d’abord, elle entremêle les images des deux campagnes, réveillant ainsi la mémoire du temps passé et celui des traces d’une guerre qu’on cherche à faire disparaître physiquement de l’espace urbain. Enfin, la signification des images dépendant de l’identification qu’elles suscitent chez le spectateur, Maryvonne Arnaud convoque les mots, la parole des Tchétchènes, le récit de leur vie, de leurs errances et de leurs souffrances, enregistrées par elle au cours de ses rencontres. Ces témoignages servent de fil conducteur à l’ensemble du parcours et vont jusqu’à prendre, parfois, la place des images. Si les photographies suscitent notre intérêt, nous invitent à réfléchir, convoquent nos émotions, le récit seul peut nous amener à comprendre ce qu’est aujourd’hui la République tchétchène et la vie de ses expatriés, de ces Tchétchènes hors-sol.

En dépit des discours officiels et d’une reconstruction de façade, alors que s’exerce un régime de terreur, une nouvelle violence est faite aux Tchétchènes. Celle-ci consiste à gommer les traces pourtant tangibles et innombrables de la guerre, déjà très peu présente -sans doute parce que non photographiée- dans nos consciences européennes. Invoquées pour dénoncer cette violence, les photographies de Maryvonne Arnaud disent le miracle de la survie et rendent possible le souvenir de la guerre.

Marion Vivier

—————————————————————————————————————————————————————

Texte original de Abdelwahab Meddeb

Que vois-je sinon des gens qui continuent de vivre, qui veulent la vie : ils décident d’être, comme s’ils tenaient à affirmer que jamais ils ne seront les victimes du désastre que leur communauté a subi.

Quand mes yeux pénètrent les images qui nous sont venues de cette guerre, j’assimile la ruine absolue de la ville à celle produite par la bombe jetée sur Hiroshima, sur Nagasaki, effet dévastateur qui ne devrait pas laisser une parcelle d’oxygène aux survivants, paysage urbain anéanti, amas de gravats, cratères d’eau noire, immeubles soufflés sur le parcours des rues, au périmètre des places.

S’éclipse de mon regard la réalité du pilonnage continu qui a criblé méthodiquement une ville qui a résisté pendant des mois. La durée est abolie. Dans mon imagination, le temps du siège et de la résistance s’oriente vers le geste qui apporte la destruction intégrale en un instantané qui commande au doigt de pousser un bouton pour que se propulse vers une destinée programmée l’ogive dont l’éclatement dessine un champignon blanc qui monte vers les cieux et qui étouffe le vivant. Humains, arbres, bêtes brûlent jusqu’au sang et à la sève. Explosion qui dépossède le monde d’une de ses villes et de la sphère qui lui livrait son lot d’air.

Et pourtant la vie y est toujours palpitante, dans la pluralité des classes d’âges, enfants qui se jettent dans l’amour du jeu, jeunes filles qui ne se détournent pas de la coquetterie, de l’élégance, de la séduction, réinventées en un temps de pénurie, dames qui prolongent les gestes de l’échange et l’entretien du feu, grands-mères qui consolent, entre ce qui reste des poupées, transmettant le langage des marionnettes, théâtre pour invalides soutenus par ce qu’ils reçoivent, en réciprocité de vérité, machines qui consomment, sans se défaire de la jouissance, signe du vivant, qui sait agir avec ses déchets et ses restes, pudiquement laissés dans un hors champs dont on devine la portée tant la scène est exiguë.

Je vois ce qui manque à la ville réinvestie par les survivants parmi les siens dans ses ruines, lesquels ajustent leurs enseignes annonciatrices de cafés, de bars, de restaurants, de salles de jeux, tant d’espaces destinés à accueillir et avaler la vague des mâles, pourtant absents, corps happés par la montagne, dès que le décompte des ans rejoint une jeunesse capable de combattre.

A cette absence, il y a une cause, qui est celle des enlèvements. Des inconnus viennent la nuit frapper aux portes, inspecter les recoins d’intimité, à la recherche de garçons entrés dans l’âge qui peut les rendre participants actifs au refus d’abdiquer qui s’exprime par les armes. Alors pour éviter le rapt, ils fuient et deviennent les enfants des forêts, renouant avec l’immémorial qui donna à ce peuple sa force de résister depuis trois siècles, dans l’alternance entre les accalmies où il se reconstitue et les temps de crise où il préfère se consumer debout, actif, mobile, agile, allié de la nuit, passager de l’ombre, furtif, insaisissable, pariant le présent pour continuer d’être au futur, toujours participant au monde, malgré les pertes, et le sacrifice d’une portion appréciable de l’ensemble qu’il constitue.

Les deux guerres qui ont nourri l’actualité de la dernière décennie ainsi que les à-côtés, marges, latéralités, débords et prolongements des batailles, tout cela fit disparaître deux personnes sur dix, horreur d’un génocide non inscrit dans les consciences ni dans le calcul et le troc des politiques, d’un bloc à l’autre, soumis aux intérêts des Etats, lesquels ferment les yeux ici pour pouvoir les ouvrir ailleurs.

Je comprends que cette abomination injuste, immorale a horrifié quelques-uns, très peu nombreux, qui sont allés sur place, ont vu, ont alerté, ont crié, hurlé dans le désert du monde. Qu’ont-ils gagné sinon l’extraordinaire reconnaissance des témoins de l’épique, archaïques qui sont nos contemporains, j’y compte le salut de l’homme lancé par un vieux résistant solitaire rencontré sur un chemin de mule, dans la montagne, farouche, muré dans son orgueil, personnage d’épopée, n’interrompant son silence que pour articuler le nom d’un de ces vaillants, guerriers de l’image et du verbe, clamant justice, dénonçant le crime d’Etat, à partir d’une métropole d’Occident, à un jet de pierre de la chambre où j’écris, si près des photographies que mes mots accompagnent, tant marqué par la voix de la demoiselle tchétchène qui étudie à Paris, et que j’ai conviée dans notre appartement, elle parle, parle et sa parole pénètre le corps pour en sortir traduite dans le flux qui remue en certains segments de ce texte. De tels vaillants savent que l’autorité qui reste dans le réflexe de l’empire et de l’Etat totalitaire s’exprime au fil de cette répression et de cette guerre, comme pour donner l’exemple à tous, aux peuples du Caucase, à d’autres dissidences virtuelles, non seulement dans les marges et aux frontières, ou à travers le kaléidoscope des ethnies mais jusqu’à l’intérieur de la Russie et de ses propres révoltes futures.

Et cette survie des femmes, des vieilles, des enfants, qui abrite aussi une part des hommes, je la vois dans la manière d’être de ces urbains sédentaires rendus à la façon nomade d’organiser l’espace, de s’y positionner, d’y prendre place, s’adaptant à une étroitesse qui a été peut-être celle de toujours, mais qui se trouve exagérée par un sort de déplacé. La scénographie qu’impose la réalité des camps est partout, dans les camps en effet, mais aussi dans ces lieux récupérés à l’intérieur du peu qui reste debout et praticable dans la ville, appartements suspendus entre deux béances, qui finissent par rencontrer deux chutes de bétons, mémoire des déflagrations et autres fenêtres arrachées, portes défoncées, balcons participant à une danse macabre qui simule le tâtonnement des aveugles dans des masses de pierres, de briques, de barres de fer, de coffres de béton qui ont été fixées à l’instant de l’instabilité qui les vit péricliter.

Ne pas craindre d’habiter la chute, affronter le danger d’être emporté avec un sol qui s’effondre, d’être écrasé par un plafond qui s’abat, ce sont des risques à prendre pour qui a décidé de résister par son seul retour au lieu qu’il fut obligé de quitter, sous l’intensité des salves ou, quand les armes se sont tues, sous la menace d’une soldatesque voilée par l’alcool qui inonde des cœurs perdus, sans attache, livrés au désarroi que procure la vente de soi à la mort, dépendance qui ne donne aucune borne aux fantaisies se présentant à qui affronte le manque de quelque accoutumance qu’aucun remède n’apaise ni ne suspend.

Alors les revenants s’engagent à affronter la corvée de l’eau, à retrouver le geste des ancêtres, seau plein que les femmes rapportent de la fontaine commune, en bifurquant du très lointain souvenir du chemin qui conduisait au four banal dont les traces percent dans les mémoires sous l’amas de décombres qui avait enseveli les attributs du confort moderne dont la ville était dotée.

Ils entreprennent aussi de réparer l’irréparable, comme tendre le plastique sur les ouvertures à défaut de vitre et de mastic, afin de se protéger du vent pour se restituer aux conditions d’une convivialité où le don s’exerce avec intensité, quelles que soient l’aridité et l’absence de produits engendrées par ce que la désertification a imposé, dévastation des jardins mitoyens de la ville, qui fait suite à l’atteinte politique qui a corrompu l’instinct propriétaire. Il n’empêche que dans ce monde de rien, la part du don reste inentamée, cela respire de tous les pores.

La musique des gouttes qui tombent du ciel me rappelle que ce paysage peut soudain, et même hors saison, être envahi par la gadoue et le froid, signes du corps qui souffre des souvenirs de guerre qu’aucune amnésie, ni aucun deuil ne dissipe. De droit, la ruse, la débrouillardise, la combine, le bricolage, font de tout un chacun voleur d’électricité, de gaz, comme Prométhée le feu, de quoi alimenter le poêle qui arde entre la cuisine et la chambre, hospitalier d’un samovar participant à l’arsenal d’un foyer recomposé pour préserver du froid, en maintenant vives des images itératives qui lancinent aux yeux de ceux qui, dans la simplicité d’un retour assumé, sentent en clair ou confusément qu’ils sont les guerriers qui défendent sans armes le totem invisible que leur seule présence érige.

Reste vive la mémoire des guerres dans la guerre et après elle. Nul besoin de remonter loin. Mais imaginez les mensonges qui ont été diffusés pour appâter les utopistes vers le départ pour un monde meilleur, Asie mineure à feu et à sang, c’était en 1920, pendant la guerre des Turcs contre les Grecs, le massacre des Arméniens, terre présentée à ces Caucasiens comme asile des frères, précipitant les imprudents qui répondirent aux sermons des faux prêtres sur les routes, dont les fossés servirent de tombes pour recevoir les dépouilles des égarés qui sur le chemin ont flanché. Sans compter les rescapés qui, en parvenant sur les rives de la Mer Noire, découvrirent que le paradis promis était peuplé de forces démoniaques, qui avaient d’autres urgences, loin du souci que réclame l’accueil des étrangers qui se présentaient mus par un appel consanguin.

Que dire encore des massives déportations de 1944, décrétées par Staline nonobstant la résistance du pays aux Nazis et l’inscription dans sa mémoire que Tchétchène était le soldat qui planta le premier un drapeau rouge au cœur de Berlin ? Faut-il trouver vertu à ces déplacements violents en raison de l’expérience du retour vécue treize années après, comme pour donner à ce peuple une épreuve de plus où se jauge sa capacité de résister et de perdurer?

Jour de fête où les événements divergent, où les célébrations ne s’accordent pas. L’image ne donne aucune prise sur les consciences. Où les concordances s’interrompent, les symboles forcément séparent.

Sans geste, sans parole, l’irréconciliable s’instaure. Et celui-là ne provient pas de l’adhésion à une autre croyance en confrontation, sinon en conflit avec la croyance de l’ennemi. Même les actes de désespoir des activistes qui n’ont plus rien à perdre ne sont pas mimétiques d’une autre terreur qui intègre le territoire à sa mythologie guerrière, guerre contre l’injustice qui s’exerce sur des coreligionnaires ayant subi, comme ailleurs, tant d’affronts, tant d’humiliations. Où a-t-on entendu parler d’humiliation ? Nulle part dans les camps, ni dans les vestiges des villages rasés, ni le long des rues dont le réseau trace la trame de Grozny ruinée. Tel mot n’appartient pas au lexique de la contrée. La violence qui s’y entretient n’est pas réactive, elle est affirmation de soi, dans un contexte strictement local, d’enracinement autochtone, qui peut sentir et entendre ce qu’est un désir d’Europe. Nous n’avons pas affaire à des nihilistes, ni à des hommes du ressentiment, anti-occidentalistes.

Tel territoire, même dans ses actes les plus extrêmes, échappe aux causes fallacieuses. Il reste jusque dans sa vérité islamique imprenable aussi bien par ses ennemis déclarés que par des partisans réducteurs, aveugles, qui ne voient pas où croît en vrai le sujet d’amour et les raisons de mort qui projettent leurs frondaisons sur la tragédie qui unit et divise les êtres et les entités auxquelles ils appartiennent et desquelles ils peuvent s’affranchir.

Des fleurs de chardon que les chars écrasent sans en abolir le retour, telle serait l’actualisation de ce qui, depuis Tolstoï, court comme image, métaphore des Tchétchènes, maîtres de l’insoumission afin de conquérir le préalable de la souveraineté avant de cheminer à travers les alliances probables dans la vigilance critique à l’adresse des hiérarchies qui gouvernent la scène du monde, laquelle ne peut gagner son unicité que dans le consentement à la diversité, polyphonie pour un théâtre toujours en expansion, sans cesse à venir, emporté par un processus aussi bien ouvert à l’accélération des avancées qu’au ralentissement des marche-arrière. Le combat et la résistance des Tchétchènes, en se déployant dans cet horizon-là, contribuent à affiner notre avenir, entre la paix et la guerre. C’est en cela qu’ils nous concernent d’une manière aussi vitale que l’entretien de la multiplicité des langues, laquelle ne déroute pas la pratique d’une langue commune, mais la nourrit par la pluralité de toutes les origines qui viennent en caresser les rives.

Abdelwahab Meddeb

—————————————————————————————————————————————————————

Texte original de Arkadii Babtchenko

Les yeux du soldat

Rien, plus que la guerre, ne bouleverse le rapport au monde. Elle inverse complètement l’échelle des valeurs, de haut jusqu’en bas. Ou, au contraire, de bas jusqu’en haut.

Personne ne revient de la guerre. Jamais. Les mères ne récupèrent qu’un pauvre ersatz de leur fils. Des petits fauves agressifs, méchants, aigris et acharnés contre le monde entier, ne croyant en rien d’autre qu’en la mort. Les soldats d’hier ne sont plus les enfants de leurs parents. Ils sont les enfants de la guerre, d’où n’est revenue que l’enveloppe corporelle. L’âme est restée là-bas.

Mais le corps, lui, est bien là, de retour. Et petit à petit, la guerre quitte cette coquille, par couches, écaille après écaille. Lentement, très lentement, le soldat d’hier, qu’il fût aspirant ou capitaine, se transforme : le pantin sans cœur, au regard vide et à l’âme calcinée devient quelque chose qui ressemble à un homme. La tension nerveuse retombe. L’agressivité s’éteint. La haine disparaît. La solitude s’éloigne.

La mort recule.

Tu oublies comment poser une mine, se déplacer dans la ville, contrôler l’espace. Comment déterminer, à l’oreille, la provenance d’un coup de feu et la distance qui t’en sépare. Ton corps oublie les automatismes du soldat. La tension permanente du corps se relâche. L’aptitude à tirer sans réfléchir disparaît. Comme celle de bouffer tout ce qui te tombe sous la main. Celle de ne rien bouffer du tout. De dormir dans la neige.

C’est la peur qui s’accroche le plus, qui reste le plus longtemps. Le corps a fait connaissance avec la peur sous toutes ses formes, de la peur ardente du combat avec l’adrénaline qui fait bouillir le sang dans les veines, à la peur glacée causée par le tir de mortier, qui paralyse les tripes. De l’attente permanente et épuisante d’un danger à la peur animale de la mort.

Et puis les rêves. La plupart du temps, rien de concret, juste un vide noir et pesant. Mais il arrive que ça soit plus concret. Et là, c’est pire. Tu bondis et tu cours, furetant pour saisir ton arme, tu essaies de sauter dans une tranchée sans comprendre où tu te trouves ni qui tu es. Alors tu te passes la tête sous un jet d’eau froide, tu te verses un verre de vodka glacée et… ne pas dormir, surtout ne pas dormir !

Puis le désespoir du réveil te tombe dessus. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as survécu. Pourquoi ?

Et finalement, ça aussi, ça disparaît.

A la place, des sentiments bizarres, inutiles, atrophiés font leur retour. Comme par exemple l’intérêt pour la vie, la bonté, la compassion, l’affabilité, la compréhension, la légèreté.

La dernière chose qui revient, c’est la faculté d’aimer.

Tu réapprends à vivre. A marcher sans regarder où tu mets les pieds. A marcher sur une plaque d’égout. A te tenir debout, bien droit, dans un espace ouvert. A acheter à manger, parler au téléphone, dormir dans un lit. Tu apprends à ne plus t’étonner de l’eau chaude qui coule du robinet, de l’électricité, de la chaleur d’un radiateur. A ne plus sursauter à chaque bruit trop fort.

Tu commences à vivre. En ne ressentant, tout d’abord, aucune joie et considérant la vie comme une faveur qui t’a été échue par une absurde pirouette du destin. De toutes façons tu as déjà vécu ta vie d’un bout à l’autre pendant les 180 jours où tu te trouvais là-bas, et les 50 années suivantes ne pourront rien y ajouter, ni rien en retirer.

Mais petit à petit ce jeu mensonger commence à te plaire. Tu commences, toi aussi, à te sentir membre de plein droit de cette société. Tu utilises un téléphone portable. Tu prends le taxi. Tu vas au cinéma. Tu t’attables dans un café, tu bois une bière. La greffe du masque du citoyen lambda prend bien, l’organisme ne la rejette plus.

Mais tu ne montres plus jamais ton vrai visage, à personne. Personne ne sait que tu n’es plus un homme. Les gens vont et viennent autour de toi, rient, leurs regards se posent et glissent sur toi, ils te prennent pour un des leurs, et personne – personne ! – ne sait d’où tu viens.

Tu n’aurais pas dû survivre, parce que survivre, c’est trahir. Et cette trahison t’isole du monde entier : et de ceux qui sont restés là-bas et de ceux qui vivent ici. Tu essaies constamment de retourner là-bas, mais cette page de ta vie est définitivement tournée.

Tu vis une solitude totale : tu n’es pas mort là-bas, mais tu n’es pas vivant ici non plus.

Et tu passes toutes ces années à attendre. Attendre quoi ? Toi-même ne le sais pas. Mais tu n’arrives pas à croire que tout est bien fini, sans autre conséquence pour toi.

Vingt, trente années peuvent passer, tu resteras d’abord soldat avant d’être écrivain, journaliste, mari ou père. Tu regardes le monde avec les yeux de la guerre, tu juges les gens à l’aune des valeurs de la guerre. Tu abordes les événements de la vie comme tu le ferais là-bas. Comme là-bas, il n’y a pas dans ton monde de demi-vérité, parce qu’il n’y a pas de demi-vie ni de demi-mort.

Une demi-vérité, ce n’est pas une petite vérité, c’est un énorme mensonge.

La guerre ne rend pas un homme meilleur ou pire. Mais elle élimine le superficiel et met à nu sa véritable nature.

Celle de gamins qui à 18 ans ont vu et compris ce qu’un humain ne devrait comprendre que dans ses vieux jours…

Il n’existe pas d’autres guerres. Seulement d’autres temps et d’autres lieux. Le « syndrome afghan » est le même des deux côtés de l’océan. La mort sera toujours la mort, et la vie toujours la vie. Et pour celui qui a combattu, il sera toujours plus simple de trouver un terrain d’entente avec son ancien ennemi qu’avec son voisin qui n’a pas vécu la guerre. Ce fut toujours ainsi et ça le restera à jamais.

La tactique change, les armes se perfectionnent, comme les procédés d’élimination des hommes, mais le fond reste toujours le même : la suppression de l’autre.

Deux vérités existeront toujours : la partialité et l’injustice. La boue existera toujours. Comme la trahison. Le crime.

Mais aussi l’honneur, le devoir, le courage, la conscience morale, l’exploit, la fraternité, le sacrifice de soi, la grandeur d’âme.

Ces valeurs oubliées, inusitées dans ce monde-ci seront pour toi à jamais fondamentales.

Dans notre histoire moderne il n’y a sans doute pas eu un jour sans qu’une guerre ne se déroule quelque part sur la planète. Elle peut être locale, civile, juste ou injuste, très médiatisée, très peu connue ou parfaitement inconnue. Aujourd’hui presque personne ne sait qu’en Angola se sont déroulés des véritables combats qui voyaient une division succéder à une autre, comme durant la seconde guerre mondiale. Et peu sont ceux qui se souviennent que plus d’un million de personnes ont péri au Rwanda.

Les Etats jouent à leurs petits jeux et déclarent tout et son contraire à propos des impératifs, de la prévention et de la défense de leurs intérêts. Mais c’est toujours le soldat qui trinque.

Toutes les guerres se ressemblent. Comme les yeux de tous les soldats.

Parfois, ces yeux traversent la foule et se fixent sur toi. Est-ce que tu es resté celui que tu étais ou bien es-tu devenu celui que, là-bas, tu haïssais ?

C’est alors dans le miroir de l’âme que tu regardes. Ton regard est fixé sur ton âme. Elle est dénudée.

Les yeux du soldat.

Ce sont les yeux de la guerre.

Arkadii Babtchenko